Le citoyen-spectateur & la démocratie télévisée

ndlr : le citoyen spectateur incarne une figure paradoxale dans la démocratie télévisée. Assis dans son canapé, il regarde les talk-shows où s’entrechoquent opinions, débats et mises en scène. La télévision, miroir déformant de l'agora antique, lui donne l’illusion de participer à la vie démocratique. Les animateurs, tels des tribuns modernes, orchestrent les échanges, tandis que les invités – politiciens, experts ou simples citoyens – jouent leurs rôles sous les projecteurs. Le spectateur, passif en apparence, se sent actif : il approuve, s’indigne, commente intérieurement. Pourtant, cette participation reste virtuelle. La démocratie télévisée, avec ses formats rythmés et ses émotions amplifiées, simplifie les enjeux complexes, privilégiant le spectacle à la délibération. Le talk-show devient alors une catharsis collective, où le citoyen, confortablement installé, croit influer sur le débat public sans quitter son salon. Cette illusion de pouvoir interroge : la télévision renforce-t-elle la démocratie ou la réduit-elle à une performance ?

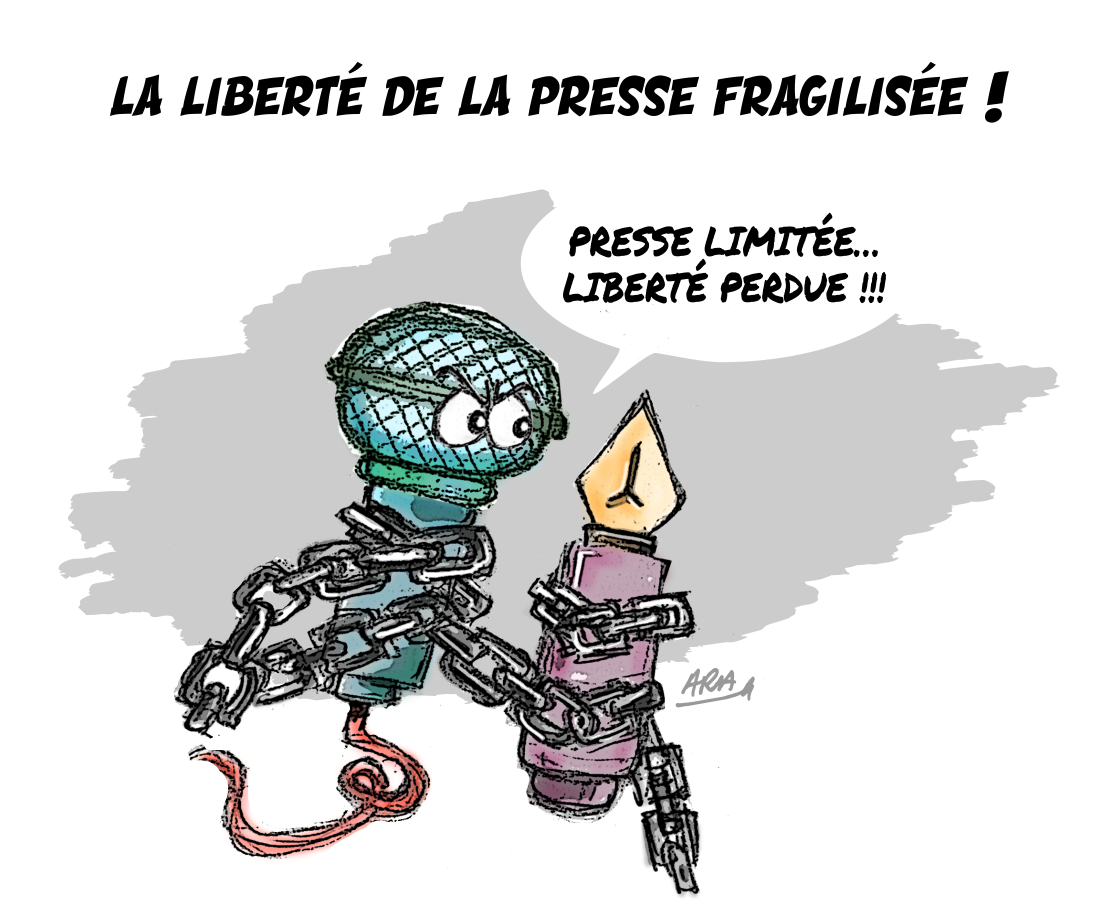

TRIBUNE : À l’heure où les écrans dominent nos vies et où la démocratie semble se jouer en direct sur X, les plateaux télé ou les fils d’actualité des réseaux sociaux, une question émerge : le citoyen est-il encore un acteur, ou simplement un spectateur passif d’un drame politique orchestré ?

Cet article propose une analyse exploratoire de cette dérive, où la délibération cède la place à une mise en scène savamment manipulée.

En croisant des exemples historiques avec des cas récents, cet article démontre que la démocratie télévisée n’est pas une nouveauté, mais une récurrence amplifiée par la technologie moderne.

Pour les lecteurs, c’est un miroir qui est mis face à nous : sommes-nous complices de ce théâtre qui tue le débat public ?

La société du spectacle & la démocratie

Guy Debord, écrivain, théoricien et cinéaste français, décrivait déjà dans son livre « La société du spectacle », en 1967, le spectacle comme une « inversion concrète de la vie ». Il expliquait que les représentations remplacent l’expérience directe et transforment la politique en une performance.

En même temps, le format des débats présidentiels avec les politiques en scène privilégie fortement les punchlines contre les idées et les développements plus complexes.

L’évolution des vidéos en format très court avec notamment l’exemple des shorts de Youtube, sur Instagram ou sur TikTok favorise la consommation rapide et caricature et un manque d'approfondissement.

La propagande de la société spectacle est sûrement aussi ancienne que l’homme lui-même, mais je citerais des exemples plus proches de notre époque avec des gravures diffusées dans les pamphlets et les discours enflammés de Robespierre à la Convention comme des performances théâtrales pour galvaniser la foule.

- Le citoyen-spectateur - Les brésiliens suivaient les manifestations anti-PT (Parti Travailliste) en 2016 tranquillement sur leurs smartphones depuis leurs canapés, sont comme les Parisiens de 1848, agglutinés autour des crieurs publics pour entendre les nouvelles de la révolution de février. Dans les deux cas, « le peuple consomme des images et récits sans agir directement. »

- Exemple historique - Le Procès de Louis XVI (1792-1793), fut un spectacle public, avec des tribunes remplies de Parisiens venus assister à la chute du roi. Les journaux comme Le Père Duchesne d’Hébert transformaient les débats en feuilletons dramatiques, réduisant la délibération à une exécution théâtrale – un précurseur des procès télévisés modernes.

Depuis des siècles, le spectacle politique capte l’attention sans nécessairement mobiliser l’action citoyenne.

La médiation médiatique & la manipulation

Les médias, hier comme aujourd’hui, ne se contentent pas d’informer : ils créent des narratifs qui façonnent les perceptions aux services des puissants.

- L’information suit un cadrage bien déterminé - L’histoire nous informe également de la propagande napoléonienne post-18 brumaire (1799), où les journaux, sous contrôle de Bonaparte, exagéraient les désordres pour justifier la répression. La couverture des Gilets jaunes (2018) axée sur les violences a suivi le même mécanisme de discréditer le combat moral.

La spirale du silence est aussi une autre technique médiatique intéressante utilisée pour laisser de côté ce qui dérange les puissants.

- La fabrique du consentement - Pendant la Première Guerre mondiale, les affiches françaises (« On les aura ! ») et britanniques (« Your Country Needs You ») transformaient la boucherie des tranchées en épopée héroïque. La crise du Covid-19 a vu des clips gouvernementaux (ex. « Tous vaccinés, tous protégés ») jouer un rôle similaire, marginalisant les doutes légitimes.

- La polarisation pour le spectacle - Le passe sanitaire de 2021 a divisé la France en deux camps irréconciliables sur les plateaux TV en occultant par ce mécanisme les possibilités de débattre plus profondément. Historiquement, la guerre civile espagnole (1936-1939) a été amplifiée par des journaux comme ABC (pro-Franco) et Mundo Obrero (républicain), qui caricaturaient l’adversaire pour exalter et envenimer plutôt que de favoriser le dialogue.

- Exemple historique - La Propagande Nazie (1933-1945) avec les films de Leni Riefenstahl (“Le triomphe de la volonté”) et les journaux comme “Der Stürmer” transformaient les Allemands en spectateurs d’un Reich invincible. Les rassemblements de Nuremberg, diffusés à la radio, étaient des spectacles minutieux où la foule acclamait sans débattre.

En fait, la manipulation par le spectacle est une constante historique, amplifiée par la vitesse et l’ubiquité des médias modernes.

Cas concrets : une démocratie sous les projecteurs.

Les exemples historiques et contemporains montrent comment le spectacle étouffe la substance démocratique.

- Les Gilets Jaunes (France, 2018-2019) - Les images de barricades en feu ont éclipsé les revendications sur le pouvoir d’achat, comme en 1871 avec la Commune de Paris, où les gravures de versaillais écrasant les communards dominaient les récits, masquant les idéaux sociaux du mouvement.

- La crise de la Catalogne (Espagne, 2017) - Cet événement fait référence au référendum sur l’indépendance de la Catalogne, organisé le 1ᵉʳ octobre 2017 par le gouvernement régional catalan, malgré son interdiction par la justice espagnole. Ce jour-là, des violences policières ont été filmées et largement diffusées, montrant des interventions musclées de la police nationale et de la Garde civile pour empêcher le vote. Ces images, relayées par les médias et les réseaux sociaux, ont choqué l’opinion publique et renforcé la mobilisation indépendantiste, tout en compliquant les possibilités de dialogue avec Madrid.

- La Censure de X au Brésil (2024) - La bataille médiatique Musk-Moraes (la cour suprême brésilienne interdisant X au Brésil) rappelle la censure de la presse sous Getúlio Vargas (Estado Novo, 1937-1945), où les journaux critiques étaient fermés et les radios diffusaient des discours patriotiques pour « unir » la nation.

- Le Plébiscite de Napoléon III (1851) - Après son coup d’État, Louis-Napoléon Bonaparte organise un vote truqué, précédé d’une campagne de posters et de bals populaires. Les Français, spectateurs d’une restauration impériale, ont voté massivement « oui » sans débat réel.

- La Révolution d’Octobre (1917) - Les bolcheviks ont utilisé des affiches et des films muets pour glorifier Lénine, transformant les masses en spectateurs d’une prise de pouvoir spectaculaire, tandis que les discussions sur le pouvoir ouvrier étaient reléguées aux cercles restreints.

Le spectacle a toujours servi à détourner le peuple des véritables enjeux, qu’ils s’agissent de révolutions ou d’élections.

Conséquences sur le débat public

Les conséquences sur le débat public sont variées et peuvent être illustrées de la manière suivante

- Une illusion de la participation - Les hashtags #BLM (2020) imitent les pétitions de la Révolution anglaise (1640s), où les Levellers inondaient Londres de tracts sans jamais chercher à obtenir un vrai dialogue avec le Parlement.

La mort du compromis - La réforme des retraites (France, 2023) et ses affrontements télévisés rappellent les querelles de la Fronde (1648-1653), où nobles et parlements s’opposaient dans des libelles incendiaires sans jamais négocier.

Certains parlementaires brésiliens nommés « intergalactiques » sont critiqués depuis 2023 par Bolsonaro qui les accuse de faire des plans sur la comète, irréalisables, mais visant simplement les likes et vues sur les réseaux. Et ces parlementaires « intergalactiques » affirment préférer vouloir “perdre debout plutôt que de perdre à genoux” en utilisant ce slogan pour cacher leur absence de dialogue avec les autres parlementaires qui servirait pourtant pour le bien du peuple. C’est, en effet, plus facile de ne rien faire pour les citoyens et d’utiliser des phrases chocs pour faire le buzz online.

- Le désengagement personnel - La faible participation aux élections italiennes (2022) fait écho au désintérêt post-Risorgimento (1870s), où les Italiens, lassés des promesses spectaculaires des héros comme Garibaldi, ont boudé les urnes.

- La loi des suspects (1793) - Sous la Terreur, les Français assistaient aux dénonciations publiques comme à un théâtre macabre, sans pouvoir s’opposer ou débattre, spectateurs impuissants d’une justice expéditive.

- La Crise de Suez (1956) - Les Britanniques et Français ont suivi la guerre contre Nasser via la BBC et Pathé, captivés par les images de chars sans comprendre les enjeux géopolitiques, laissant Eden et Mollet agir sans contrôle populaire.

Le spectacle désarme le citoyen, hier par la plume, aujourd’hui par l’écran, en le cantonnant à un rôle passif.

Vers une restauration du citoyen acteur ?

Les écoles des Lumières (XVIIIe siècle) apprenaient à lire les gazettes avec scepticisme. Aujourd’hui, des cours sur les biais médiatiques et la création de narratifs pourraient s’inspirer de cette tradition. Les cahiers de doléances de 1789 ou les assemblées de la Révolution mexicaine (1910) mais également les RIC (référendum d'initiative citoyen) montrent que demander directement au peuple est la clé. Des forums locaux pourraient renaître.

- La puissance des réseaux sociaux - Les « clubs » révolutionnaires français (Jacobins, Cordeliers) étaient des réseaux avant l’heure ; des groupes citoyens pourraient jouer ce rôle. Les gazettes indépendantes de la Restauration (1820s) offraient des contre-narratifs ; et France Soir relance cette mission.

- Les Town Meetings (USA, XVIIIe siècle) - Ces assemblées coloniales obligeaient les habitants à débattre et à voter directement, illustrant un modèle pour contrer la passivité moderne.

En conséquence, de la Terreur à Big Brother, du Brésil impérial à la censure numérique, le citoyen est réduit à une position de spectateur. Il est maintenu captif d’un spectacle de distraction qui remplace le débat par l’émotion avec des intérêts qui le manipule subtilement dans une certaine direction.

Mais l’histoire montre aussi des résistances : assemblées, pamphlets critiques, éducation.

Pour les lecteurs de France Soir, c’est un défi : briser l’écran, reprendre la parole, redevenir acteurs d’une démocratie vivante !

Antoine Bachelin Sena auteur de plusieurs livres (https://antoinebachelinsena.com/2024/02/16/livres/), il peut être suivi sur X x.com\antoinebachelin

À LIRE AUSSI

L'article vous a plu ? Il a mobilisé notre rédaction qui ne vit que de vos dons.

L'information a un coût, d'autant plus que la concurrence des rédactions subventionnées impose un surcroît de rigueur et de professionnalisme.

Avec votre soutien, France-Soir continuera à proposer ses articles gratuitement car nous pensons que tout le monde doit avoir accès à une information libre et indépendante pour se forger sa propre opinion.

Vous êtes la condition sine qua non à notre existence, soutenez-nous pour que France-Soir demeure le média français qui fait s’exprimer les plus légitimes.

Si vous le pouvez, soutenez-nous mensuellement, à partir de seulement 1€. Votre impact en faveur d’une presse libre n’en sera que plus fort. Merci.

Je fais un don

Je fais un don